医养.在线

干细胞回输“黄金剂量”范围

干细胞回输“黄金剂量”范围————

回输干细胞,细胞量越多越好吗?

干细胞疗法被称为“再生医学的曙光”,但关于回输剂量的问题一直备受争议。有人认为“细胞越多,效果越强”,但科学研究表明,干细胞回输存在明确的“黄金剂量”范围,盲目追求高剂量可能适得其反!

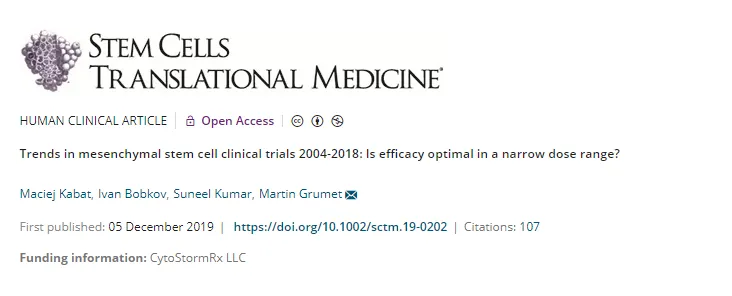

2019年一项覆盖14年、900余项临床试验的分析研究发现:

静脉注射:16项实验中,7000万-1.9亿细胞是有效剂量范围。低于7000万时效果微弱,高于1.9亿则疗效下降且不良反应风险上升。

关节腔注射:3项实验显示,5000万-1亿细胞为最佳区间,剂量过高或过低均导致疗效“失踪”。

这一结果揭示了干细胞剂量与疗效的“倒U型关系”。即在某个范围内,剂量越多效果越好,但当效果达到一个最高顶点(最佳剂量),继续提高剂量不仅不会带来更好的疗效,还有可能造成不良反应。

由此可见,细胞应用时,剂量过低无效,过高则可能引发风险,最佳剂量需精准把控。

02 真实案例:剂量不当的教训

1、类风湿关节炎治疗:一项针对严重脓毒症患者的试验显示,当干细胞剂量提升至3×10⁶细胞/kg(约1.8亿细胞)时,耐受性良好但未显著增强疗效。

2、在一项评价人脐带间充质干细胞对四氯化碳诱导的急性肝损伤的疗效及其毒性、致瘤性和生物分布的研究中发现,免疫缺陷小鼠接受静脉注射高剂量细胞( 1×108个/kg)后,未在其体内发现与之相关的肿瘤。

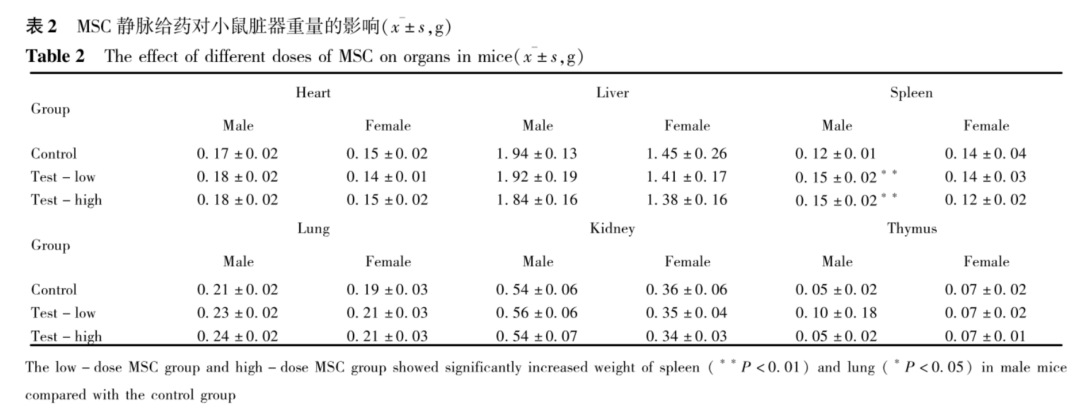

但随后有动物研究认为,输注过多干细胞会引发血栓及毒性反应,认为小鼠静脉注射人脐带间充质干细胞(UC-MSCs)的最大耐受量约为2.0×107个/kg,而食蟹猴单次静脉滴注人UC-MSCs的近似致死剂量约为1×108个/kg,推测其原因可能是由于过多数量干细胞在血流丰富脏器滞留导致血栓形成所致。

这些案例表明,剂量需根据治疗目标和个体差异动态调整,而非简单“堆量”。

03如何确定最佳剂量?三大计算公式

目前上市的干细胞药物采用不同剂量策略,体现了个体化治疗趋势:

1、按体重计算:体重不同,细胞输注量不同。通常,体重每10公斤或15公斤的标准细胞输注量为1000万个干细胞;如果体重是50kg-70kg,那么干细胞正常输注量就是5000万,如日本药物Temcell(治疗急性移植物抗宿主病),剂量为2×10⁶细胞/kg。

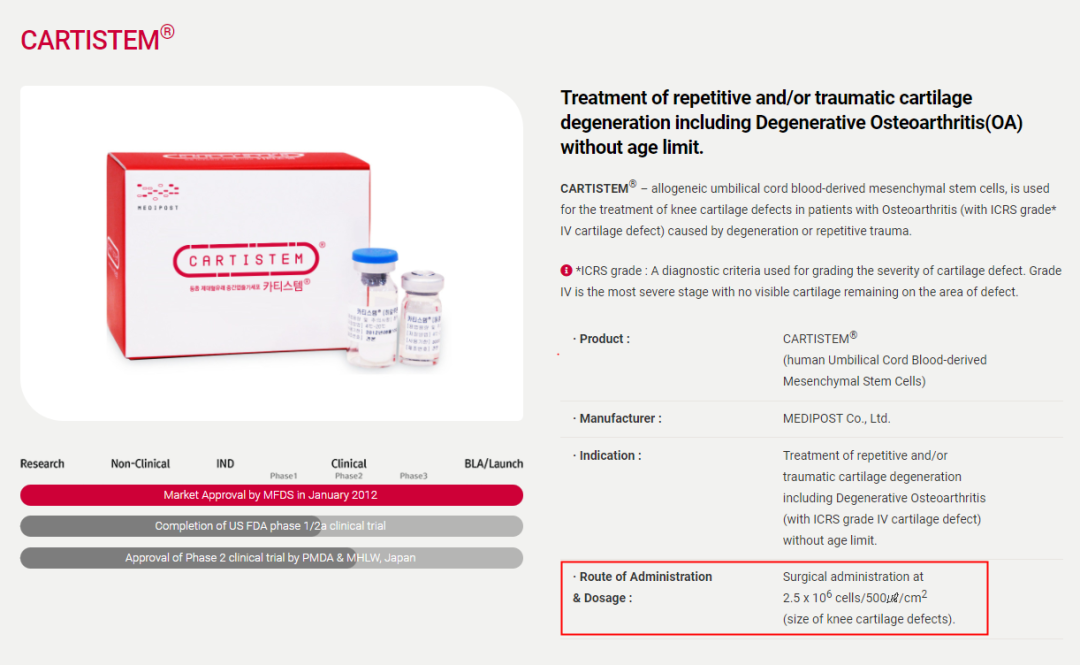

2、按受损面积计算:韩国干细胞药物Cartistem(治疗关节炎)根据软骨损伤面积给药,需2.5×10⁶细胞/cm²。

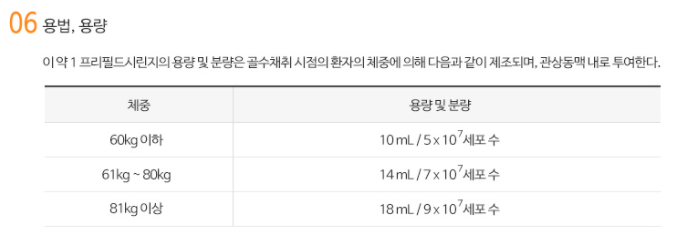

3、固定剂量:Hearticellgram-AMI是一款治疗心肌梗死的间充质干细胞治疗药物,也是世界上第一个获批上市的自体干细胞疗法。根据官网描述,其注射细胞数量可根据患者体重使用三种固定剂量:5000万、7000万 和9000万。

不同疾病、给药途径和细胞类型均影响剂量选择,需由专业医生综合评估。

04干细胞剂量与给药方式密切相关:

静脉输入:有效范围通常为 5000万-1.9亿细胞/次,超出上限可能导致细胞肺栓塞或过度激活免疫系统。

局部注射:最佳剂量为 1000万-1亿细胞/次,过高剂量可能引发炎症或纤维化。

05 警惕风险:高剂量不等于高效用

在干细胞的实际应用中,很多患者和医生认为,干细胞回输的剂量越多,效果越好,在一些技术宣传推广中常常将细胞数量与效用画上等号。事实上,盲目追求高剂量不但无法获得对应的效果提升,甚至可能引发一系列风险,例如:

- 免疫过激反应:如发热、局部炎症。

- 血管栓塞风险:单次过量的细胞输入可能阻塞微循环,引发组织缺血坏死。

- 疗效反降:超出最佳范围的细胞可能被机体快速清除,降低利用率,适得其反。

总之干细胞回输的核心理念是“适量、适时、适症”,在实际应用中,要遵循临床试验验证的剂量范围(如静脉7000万-1.9亿细胞),并根据疾病类型选择合适的给药方式(静脉、关节腔或局部注射),方能使细胞治疗的效益最大化。未来,随着个体化医疗的发展,干细胞剂量将更精准匹配患者需求,让再生医学真正造福人类!

上一页

下一页

上一页

下一页

暂无数据